一、组织概况:锚定特色,夯实建设根基

化学工程与工艺教研室隶属于银川能源学院化工学院,伴随学院发展不断壮大,在2024年学院更名优化过程中进一步明确职能定位。作为省级“十三五”优势特色学科“化学工艺”的核心支撑单位,教研室承担化学工程与工艺专业的教学组织与建设工作。该专业已获批省级一流本科专业建设点和省级产教融合人才培养示范专业,是学校服务宁夏能源化工产业的重要力量。?

教研室现有专任教师15人,其中教授2人、副教授5人、讲师6人、助教2人;具有博士学位教师3人(含在读博士1人),硕士学位教师12人,“双师型”教师9人。团队结构合理,形成老中青结合的梯队,高级职称教师比例位居学院前列,多数教师具备企业实践经历或行业资质。团队长期聚焦石油化工、煤化工、新能源综合利用等领域的教学与科研,年均承担2个本科专业及2个专科专业的核心课程教学任务,覆盖《化工原理》《化学反应工程》等20余门课程,年授课量超过3000学时,为区域化工行业人才培养提供有力支撑。

二、师资建设:名师领航,锻造育人梯队

(一)搭建成长平台,提升教研能力

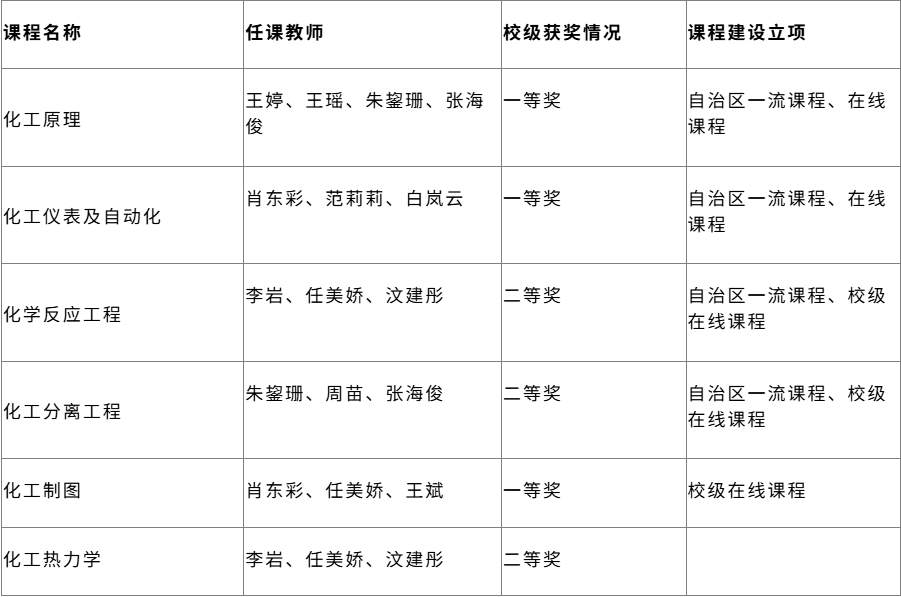

以“强师工程”为抓手,实施“名师领航+骨干培育+新人孵化”三级培养体系。定期开展课程建设示范培训与教学方法研讨,聚力“金课”建设,推动教师教学能力系统提升。教研室教师已获批区级一流课程4门,区级在线课程2门,校级在线课程3门;承担区级教改项目4项,校级教改项目3项,公开发表教研论文10余篇,形成“以研促教、教研相长”的良好生态。

(二)强化科研赋能,对接产业需求

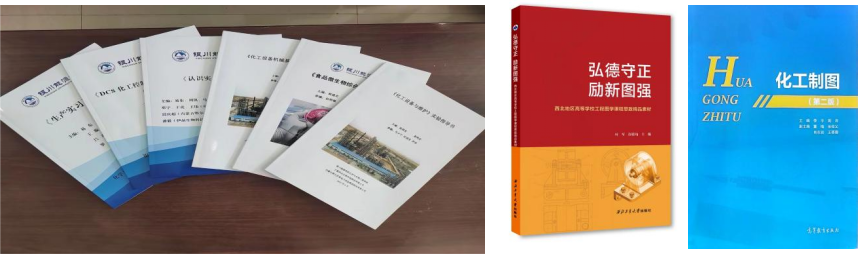

依托宁夏能源化工产业优势,与企业共建产业学院,鼓励教师走“产学研用”协同发展之路。团队积极参与宁东能源化工基地相关企业合作项目,联合出版教材9部、合编实践教材8部、汇编企业案例集5部。2024年获批自治区级现代化工产业学院,将产业前沿技术与科研成果有效转化为教学资源,显著增强课程的工程实践内涵。

(三)健全师德建设,彰显育人本色

坚持师德师风为首要标准,通过专题学习与典型引路等方式,强化教师育人初心。教研室涌现出多名校级师德标兵、优秀教师、优秀共产党员和优秀党务工作者,4人获区级青年教师教学比赛三等奖,多位教师在课程评估和说课比赛中获奖,团队凝聚力与职业素养持续提升。

三、教学改革:创新驱动,构建特色体系

(一)重构课程体系,凸显能源特色

基于OBE理念与工程教育认证标准,构建“基础-专业-创新”三级课程体系,形成以《化工原理》《化学反应工程》为核心的专业课程群。结合宁夏煤化工产业特色,增设《新能源化工技术》《化工安全与环保》等特色模块,实现知识体系的系统性与产业适配性统一。

表1 课程获奖和立项情况统计

(二)创新教学模式,赋能智慧课堂

推进“线上+线下”混合式教学改革,在学习通平台上线《化工原理》《化工仪表及自动化》等微课2门。开展AI赋能教学培训,促进人工智能与专业课程的深度融合。

(三)完善质量保障,优化育人成效

建立“过程+能力”双维度评价机制,实施学院、教学督导、学生评教、同行评议“四位一体”监控体系。每学期召开教学质量分析会,针对课程难点与学生反馈动态调整教学策略。近三年学生课程满意度持续保持在95%以上,专业核心课程合格率提升12%。

四、实践育人:产教融合,培育应用人才

(一)构建实践体系,强化能力培养

打造“基础实验-仿真实训-生产实习-创新实践”四层次实践教学体系,依托校内化工原理虚拟仿真平台与13个校外实习基地,实现“虚实结合、校企联动”。建立“课程设计+毕业设计+技能认证”贯通式实践环节,推行“学历证书+职业技能证书”双轮驱动。近三年累计培训学生800余人次,职业资格取证率达82%。

(二)深化校企合作,协同育人共建

与宁东能源化工基地、内蒙古鄂尔多斯电冶集团等13家大型企业共建专业教学指导委员会,学院深入企业调研,连续召开第三届至第五届专业建设指导委员会。校企双方基于行业背景、企业需求与岗位能力共同研讨制订了2019、2021、2024版人才培养方案。近四届本科毕业论文(设计)“双导师”指导率超过70%,围绕企业实际项目开展,有效提升学生工程实践能力及对新工艺、新技术的融合应用。

(三)以赛促教促学,彰显育人成果

组建学科竞赛指导团队,常态化开展化工实验大赛、“挑战杯”等赛事培训。学生在学科技能竞赛中斩获全国一等奖等11项、西北赛区特等奖等14项、自治区级奖项45项;在宁夏“互联网+”创新创业大赛中获银铜奖4项,职业生涯规划大赛获金银铜奖4项。毕业生初次就业率保持在93%以上,其中60%就职于宁夏及周边能源化工骨干企业,为区域产业发展提供坚实人才支撑。

五、建设成效与展望

经过多年深耕,教研室已形成“师资过硬、课程优质、实践扎实、特色鲜明”的建设格局,先后获评区级一流基层教学组织、校级化学工程与工艺专业虚拟教研室。依托省级一流本科专业与优势特色学科,团队在人才培养与产业服务中的示范引领作用日益凸显。

未来,教研室将持续聚焦立德树人根本任务,深化“三教”改革,推进人工智能与专业教育深度融合,拓展与能源化工企业的协同育人范围,力争建成区域领先、特色鲜明的一流基层教学组织,为宁夏乃至西北能源化工产业高质量发展培养更多高素质应用型人才。

六、部分教师风采展

黄瑞民,男,中共党员,硕士,副教授,宁夏化学协会理事,宁夏清洁能源职业教育教学指导委员会委员,宁夏教育装备专家委员会专家,国家注册安全工程师,国家职业技能鉴定中心化工总控工技师。主持省级高校科研项目1项,参与省级自然科学基金项目1项,高等学校青年培育基金项目1项,主持省级现代化工产业学院、重点特色专业建设,主持省级现代产业学院专项课题研究项目1项。主持完成省级思想政治工作质量提升工程项目1项,质量工程项目1项,省级一流课程项目1项,主持完成校级重点科研2项,主持校级骨干示范专业建设项目1项,校级教育教学改革项目2项。公开发表论文十余篇,授权实用新型专利2项,主编教材2部。指导本科生获自治区“互联网+”创新创业大赛银奖1项,指导本科生创新创业项目省级3项。

朱对虎,男,中共党员,硕士,副教授,化工学院副院长兼教工第一支部书记,兼具深厚学术积淀与丰富管理经验。主持完成省级高校项目1项,在建省级项目1项,参与省级重点研发项目,发表北大核心、中文核心等论文6篇,聚焦含碳铜基催化剂、过渡金属磷化物等研究方向;教学上主持完成2项省级本科教学质量工程,主编3本实验指导书,参编2部教材。指导学生获国家级大创项目1项、省级2项,斩获全国职业技能大赛团体三等奖、省级技能大赛团体二等奖等10余项奖项,个人获评“省级优秀指导老师”“校级优秀教师”等称号,连续多年获党务工作表彰。

肖东彩,女,硕士,教授,“化工仪表维修工”技师,教育部高等学校工程图学课程教学指导西北地区工作委员会委员。主持区级一流课程1门,主持区级质量工程项目2项,主持高校科研项目1项,主持校级质量工程项目6项,主持校级科研3项。北大核心期刊发表学术论文6篇,公开出版副主编教材2部。主讲课程有《化工仪表及自动化》《过程装备控制技术及应用》《化工制图》等多门课程。曾获校级“师德楷模”“教学名师”“教学优秀奖”“优秀教师奖”“优秀毕业设计导师”“最喜爱的教师奖”等。

王瑶,女,中共党员,博士,教授,博士生导师,辽宁省教学名师,宝钢教育基金优秀教师奖获得者,大连理工大学教学名师,美国宾州州立大学访问学者。主编教材5部,包括 “十一五”国家级教材1部,面向21世纪课程教材1部。主编的教材获得辽宁省教材建设奖,中国石油和化学工业优秀出版物(教材类)一等奖和校优秀教材一等奖。主讲的《化工原理》和《化工过程分析与合成》课程均为国家级一流本科线上课程。获得校教学质量优秀奖2次、连续11年大连理工大学本科教学示范教师。主持或参与了多项国家级、辽宁省和大连理工大学教改项目,获得辽宁省教学成果奖3项、校教学成果奖多项。科研方向为化工过程强化,负责国家自然科学基金项目5项,辽宁省教育厅重点实验室基础研究项目1项和多项企业委托项目,发表科研论文100余篇。

汶建彤,女,中共党员,博士研究生,长期深耕材料化学与环境催化领域。发表论文6篇,其中2篇发表于SCI二区期刊 ——《ACS Appl. Nano Mater.》(IF=5.9)和《Langmuir》(JCR 二区 TOP),聚焦非石墨相氮化碳材料制备及光催化降解有机污染物研究,为水体净化等环境治理问题提供技术参考;另有4篇发表于《工业用水与废水》《硅酸盐学报(英文版)》等中外期刊,涵盖氮化碳材料性能优化、热敏陶瓷改性等方向,研究兼具理论价值与应用前景。

王婷,女,中共党员,硕士,副教授,银川能源学院化工学院双师型教师,兼具“燃料油生产工”技师资质与全国化工总控工高级考评员身份。主持校级科研项目3项、区级教改项目3项,参与宁夏高校研究项目2项及区级教改、精品课程等项目4项;发表论文11篇,主编教材与实验讲义各1部,主讲《化工原理》等核心课程。5次获评校级毕业设计优秀指导教师,获校级“师德标兵”“优秀教师”“优秀共产党员”等称号;3次指导学生获全国大学生化工实验大赛西北赛区一等奖及二等奖。

朱鋆珊,女,中共党员,硕士,副教授,优秀共产党员,银川能源学院化工学院化学工程与工艺教研室主任、党总支组织员,兼具化工总控工技师与全国化工总控工考评员资质,“双师型”教师。主讲《化工原理》《化工分离工程》等核心课程。主持校级教研项目7项,发表论文8篇,参与区级教研项目5项。4次获评校级毕业设计优秀指导教师,3次指导学生获全国化工实验大赛西北赛区一等奖、二等奖;获区级青年教师技能竞赛三等奖、校级“十佳科研工作者”“优秀教师”等10余项荣誉。党务工作中3次获评优秀共产党员、2次获优秀党务工作者。

张海俊,女,中共党员,硕士,副教授,现任银川能源学院化工学院化学工程与工艺教研室副主任,深耕化工教育领域12年,主讲《化工原理》《食品工程原理》等核心课程。主持自治区级高职、本科教改项目各1项,校级本科教改项目1项,发表论文3篇,主持校级科研项目1项,参与区级高校科研项目1项(排名前二);发表论文6篇,2篇发表于中文核心期刊。3次指导学生获全国化工实验大赛西北赛区一等奖;4次获评校级教学类荣誉,包括优秀本科生指导教师、毕业论文优秀指导教师等;2025年获“优秀中共党员”称号。

李岩,女,硕士,讲师,主讲《反应器操作与控制》《化学反应工程》《化工热力学》等多门核心课程。主持区级科研项目1项,校级科研项目1项,参与区级项目1项,发表论文5篇(含专利1项),其中1篇发表于国际顶级期刊《Journal of Catalysis》,1篇发表于外文核心《Molecular Catalysis》,2篇发表于《现代化工》《化学工程》等中文核心期刊。4次指导学生获国家级、省级“互联网 +” 赛事三等奖,其中连续三届斩获全国“互联网 + 化学反应工程课模设计大赛”奖项;个人获评校级“十佳科研工作者”“本科毕业设计优秀指导教师”。